实现“健康长寿”一直是生物医学领域中的一个挑战性课题。随着全球人口老龄化加剧,探索多样化和有效延长人类寿命的科学方法对于医学领域和社会经济发展都至关重要。

近几年,越来越多的长寿因子被发现,同时,探索能递送多个基因的潜在大容量载体也成为了领域焦点。与目前常用于基因传递的腺相关病毒(AAV)、慢病毒或其他病毒载体不同,巨细胞病毒(CMV)具有较大的基因组和整合多个基因的独特能力。由于CMV在感染周期中不会将其DNA整合到宿主基因组中,因此降低了插入突变的风险。此前,CMV载体已被证明是传递外源基因的有效载体,并被利用于不同的免疫疗法,包括癌症、结核病(TB)、艾滋病(AIDS)、疟疾等许多其他疾病。

近日,发表在《美国国家科学院院刊(PNAS)》上的的一项新研究中,合成生物学先驱、哈佛医学院著名遗传学教授George Church和生物技术公司BioViva的创始人Elizabeth Parrish博士等人首次评估了一种使用巨噬细胞病毒载体旨在过度表达端粒酶的新型注射基因疗法在延长动物健康寿命方面的效果。

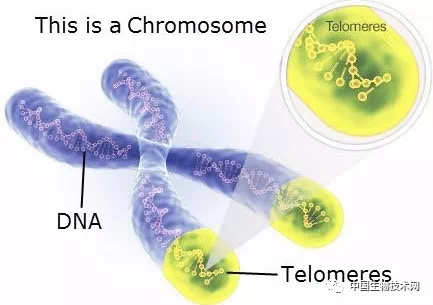

众所周知,“端粒学说” 是目前国际上公认的衰老学说之一。它指随着细胞的分裂复制,处于染色体末端的端粒会不断缩短,当到达临界长度端粒消耗殆尽时,细胞将启动凋亡程序,走向死亡。

已有大量研究证明端粒、端粒酶的活性与人体寿命存在某种程度的关联。因此,延长端粒和激活端粒酶活性的方法已成为抗衰老的潜在途径之一。

此前,科学家们已经发现,端粒酶复合物的生物学功能依赖于端粒酶逆转录酶(TERT)。TERT在端粒酶的激活中扮演着重要角色,它可以延长端粒DNA。另外一种保护因子卵泡抑素(激活素结合蛋白,FST)基因编码一种在几乎所有哺乳动物组织中表达的单体分泌蛋白。FST的过度表达已被证实可以使转基因小鼠的骨骼肌质量增加194%到327%

在这项研究中,研究人员确定了高容量巨细胞病毒载体(CMV)是否可以作为上述两种保护因子有效和安全的基因递送方法。

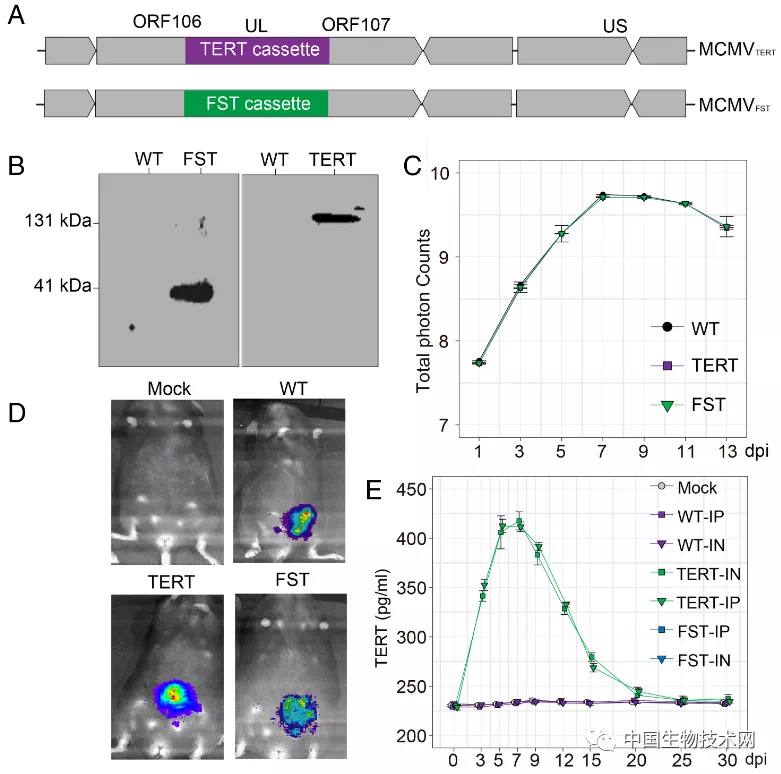

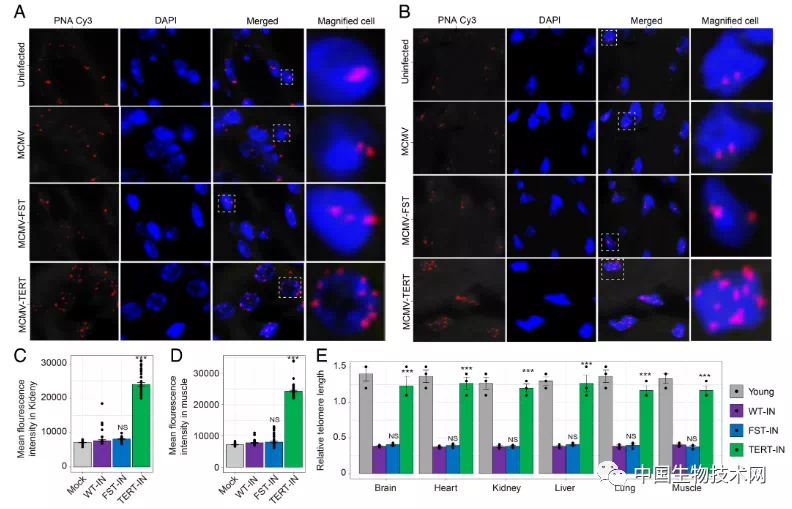

由于与人类CMV在很多方面都相似,该团队开发了一种小鼠CMV(MCMV)载体,它表达荧光素酶作为报告基因(MCMVLuc),以便在细胞培养和小鼠模型中监测MCMV感染和细胞复制的情况。在整个研究过程中,MCMVLuc副本及其亲本病毒被用作空病毒载体对照或野生型MCMV病毒接种(WT)。研究人员还构建了表达FLAG标记基因TERT和FST的重组MCMV载体(MCMVTERT和MCMVFST),并证明它们在小鼠成纤维细胞和体内的复制效率与MCMVLuc一样高。小鼠TERT通过两个中间氨基酸(苏氨酸和精氨酸)与C末端FLAG标签融合。

为了确定靶蛋白的表达动力学和CMV作为递送载体的治疗效果,研究人员评估了治疗后1个月期间8月龄小鼠血液中的TERT蛋白水平。

研究人员发现,经腹腔(IP)或经鼻腔(IN)递送的TERT蛋白表达在第7天达到峰值,然后逐渐降低,在第25天左右达到基础水平,从而证实了CMV载体在体内传递外源蛋白的能力。

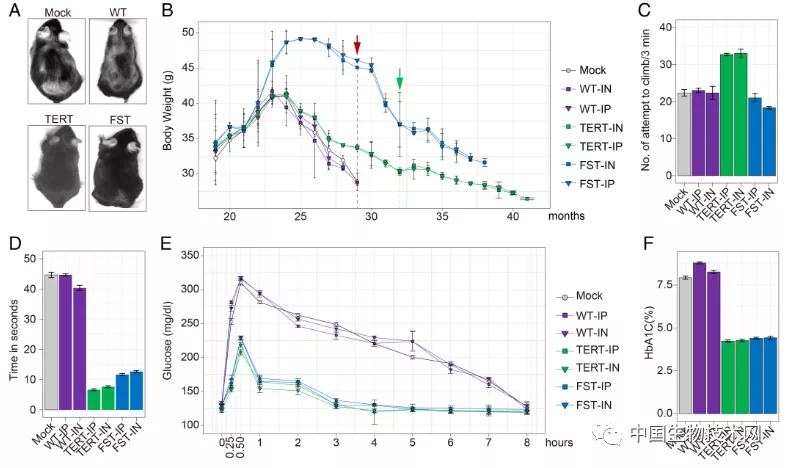

通过对7组老年雌性小鼠分别接受模拟注射、WT-IP、WT-IN、MCMVTERT-IN和MCMVTERT-IP、MCMVFST-IN和MCMVFST-IP,研究人员评估了治疗后动物健康和寿命延长情况。

治疗开始于小鼠18月龄,相当于人类56岁。在小鼠24月龄时,研究人员在每组牺牲一只以进行组织分析,同时监测其余小鼠的生理变化,直到它们自然死亡。当对照组中的所有小鼠死亡时(29个月),各组停止治疗。重组病毒的给药在小鼠32月龄时恢复,以检查抗衰老疗法对最长寿命的影响。

治疗后的分析表明,模拟和WT对照小鼠平均在26.7、26.5和26.4个月后死亡。MCMVTERT治疗组和MCMVFST治疗组小鼠的平均死亡年龄分别为35.1个月和37.5个月。研究人员注意到,携带外源TERT或FST(MCMVTERT或MCMVFST)小鼠巨细胞病毒(MCMV)的动物平均寿命分别延长了41.4%和32.5%。寿命最长的小鼠在MCMVTERT治疗组中,为41.2个月;MCMVFST治疗组中寿命最长的小鼠为38个月;而且,治疗显著改善了小鼠葡萄糖耐量、身体机能,并防止了体重减轻和脱发。

与未治疗的小鼠相比,TERT还改善了动物与衰老相关的端粒缩短,并阻止了线粒体结构的退化。在24月龄的小鼠中,大脑、心脏、肺、肝脏和肾脏的相对端粒长度几乎是未治疗同龄小鼠的三倍。

此外,经鼻腔治疗和经腹腔治疗在向多个器官表现出良好的安全性和有效性,具有持久的益处,并且没有致癌性或不必要的副作用。这表明载体与免疫系统的相互作用不会显著影响基因表达。

总的来说,该研究进一步证明了使用巨细胞病毒(CMV)递送外源TERT和FST可以对抗与动物衰老相关的慢性炎症疾病、2型糖尿病、肌肉减少症、痴呆以及导致生活质量下降和过早死亡的心脏病。

研究人员表示,如果能将这项研究成果转化用于人类,有望带来与延长健康寿命相关的巨大益处。

论文链接:

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2121499119